子どもたちが待ちわびた夏休み。しかしその時期は、親にとって「SNSでのトラブルが増えるのでは」と心配になる季節でもあります。

最近は自宅で友達とオンラインで繋がるのが当たり前。親も子どもも、デジタル時代ならではの悩みやストレスを感じやすいものです。SNSは便利な反面、仲間外れや誹謗中傷、不適切な投稿、知らない大人との接点、ゲーム課金トラブルなど数多くのリスクをはらんでいます。

実際、私の息子が3年生の時、無料レアアイテムがもらえるという広告をタップして、「登録完了!本日中に10万円を支払ってください」という画面が表示されたことがあります。

父親に相談して、事なきを得ましたが、息子はネットの怖さと、困った時はすぐに親に相談することの大切さを知りました。

その他にも、小学校の教師として母親として、様々なSNSトラブルや困難に直面してきました。その度に強く感じたのは、「禁止」や「説教」ではなく、親子でルールを作ったり、信頼関係を深めたりする家庭の対話こそが子どもの自立と安心を守るカギだということです。

この記事では、わが家と教員時代のリアルな体験・失敗・成功例をもとに、「今日から始められるSNS安全対策」と「親自身が成長できるコツ」を具体的に紹介します。お子さんの安全とネット時代の親子の信頼作りに、ぜひお役立てください。

小学生に多いSNSトラブルの具体例と家庭や学校の対応から学ぶポイント

SNSトラブルは決して他人事ではありません。小学生でも、SNSやチャットアプリを使う機会が年々増え、令和になって一段と増加しています。

子どもたちのSNS利用が当たり前になった今、親はどのようにサポートしていけばよいのでしょうか。実際の体験談を通じて効果的な対処法をご紹介します。

親が見守ることで、LINEトラブルの失敗から学んで成長した息子

息子が小学4年生の夏、友達にふざけたスタンプを送ったところ、相手の子が本気で怒ってしまい、落ち込んだことがあります。LINEでやり取りしているうちに、お互い返信スピードがどんどん速くなって、出てきたスタンプを、考えることなく勢いで送ってしまったのです。

すごい怒ってた。絶対許してくれない。もう友達じゃなくなっちゃう…。

ちゃんと話したら、わかってもらえるよ。

おかあさんを○○君だと思って、謝ってごらん。

変なスタンプ送ってごめんね。いやだったよね。本当にごめんなさい。

じゃあ、○○君に電話してみよう。おかあさん、そばにいるから。

もしもし、○○君?ぼくだけど、ごめん!…。

本当にいやだったんだよ!でも、もういいよ。また一緒に遊ぼう!

失敗から「人の気持ちになるを考える」「ちゃんと謝る」ということを学び、これ以降、考えてから行動することが増えました。

娘の深夜チャット問題から生まれた「自分で決めるルール」

夏休みは特に、友だちグループでのSNSのやり取りが深夜まで続きやすくなります。実際、わが家の娘は夜中まで返信を続け、次の日は完全に寝不足状態。見かねて注意する私と臨戦態勢に。

もうやめて早く寝なさい!

でも、みんな起きてるもん!

明日、会って話せばいいでしょう?

…。おかあさんは全然わかってない!既読をつけないと仲間外れにされるかもしれないんだから!

この問題の根底には、「ほかの子が起きてグループで盛り上がっているのに一人だけ外されるかも」の不安が。SNSの既読スルーや深夜の連絡は、子どもの心に強い孤独感・不安感・現実世界の人間関係トラブルをもたらします。

あまりにも必死な娘。それならばと、あえて本人に終了時間を決めさせることに。

次の日元気で過ごすためには何時までに終わらせるのがいい?

う~ん…9時半。いや、9時!

しかし、何せグループLINE。娘は自分で決めた手前、なんとか時間にはやめたいと思っていましたが、こちらの都合だけではそう簡単に「お休みなさい」とはいきません。

そこで、次に打った手はルールに合わせて自動でWi-Fiを切断する設定にしたこと。

お友達には「うちはWi-Fi、9時で切れちゃうんだ」って言うといいよ。

そう言ったら、「じゃあ仕方ないね。今度から9時までにしよう」ってなった!

それ以来、娘も友だちも、「時間になったから終わり」と納得してやめられるようになり、わが家の平和が戻りました。

ルール作りは必ず子どもと一緒に!主体性を尊重するのが大事です。

教員時代の深刻なトラブル事例から得た学校と家庭の連携の大切さ

教員時代に特に印象的だったのは、不登校寸前になった児童のケース。ある児童がクラスの子の変顔写真をグループLINEで拡散して、「いじられた」「恥ずかしい」と学校から足が遠のき、保護者から担任である私に相談がありました。拡散したのは明るいリーダー的な児童で、変顔をした子とはあまり接点はありませんでした。

この顔おもしろい!みんなに送っちゃおう!

ひどい!恥ずかしい!。もう学校に行きたくない。

何が怖いかというと、「ネットにのせた瞬間に消えなくなる」ことです。たとえ削除しても、他の子が保存していれば、何年後でも広まる可能性が…。

私は学年主任に報告し、学年の先生方と情報を共有。教育相談教員が、拡散した児童の話をきき、その子の抱えている問題を明らかにしました。

きみはどうしてこんなことしたの?

”ノリ”です。何となく。特に理由はありません。

本当かい?きみ、何か困ってることあるんじゃない?

…。夜スマホ没収されて、つまらなくて…。

親に不満があったなんて…。

他のクラスの子や知らない人に、きみの変顔が拡散されたらどう思う?

それは絶対イヤです。

○○くんに、ごめんなさいって謝りたいです。

SNSトラブルの裏には子どもの自己肯定感の低下が隠れていることがあります。親も学校も子どもの様子の変化を見逃さないことが大切です。

こちらのご家庭とは「家庭では親子で毎朝の声かけとSNS時間の短縮ルールを設ける」ことを実践していただくことを確認。

一方、私は欠席している児童の家庭訪問をし、拡散した子が謝りたがっていること、今後こういうことが起こらないよう、安心できる友人関係をつくるお手伝いをすることを保護者と児童に伝えました。

「自分を信じてくれる大人がいる」と子どもに感じさせるサポート体制を築いたことで、最終的にはどちらの子も自分らしい笑顔を取り戻しました。

写真や動画の拡散について、ホームページで保護者向けの注意喚起を行い、すべての学年でSNS利用の注意について学活で取り上げました。こういったことは一度では定着しないので、夏休みやGWなどの前には「人の写真や動画を投稿する場合は必ず本人に確認する」「自分がされたら嫌かどうか考える」など、実例を挙げて繰り返し話しをしていました。

一方的な”説教”にならないよう、ロールプレイなども取り入れて、対話をしたり、疑似体験をさせると心に残るようです。

オンラインで知らない大人とつながる危険性と繰り返し確認の必要性

SNSやオンラインゲームでは、「知らない大人」に突然話しかけられることもしばしばあります。子どもは「ネットの友達=やさしい人」と思い込んでしまいがちですが、実際には素性も目的もわかりません。

以前、他の学年の児童が、ゲーム内で知り合った“大人”から会う約束をさせられそうになったことが…。このときは、たまたま保護者が端末を触った時に気付き、大事には至りませんでしたが、教員一同、冷や汗が止まりませんでした。

今度〇〇駅で会おう。お菓子持って行くよ。

どうしよう。行こうかな…。

えっ!何これ…。

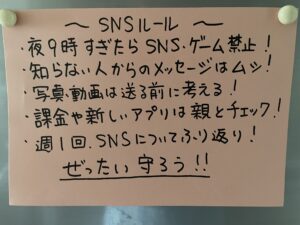

こどもは基本的に”性善説”で物事をとらえます。スマホの向こう側に悪意が潜んでいることを大人が伝えないといけません。しかも、一度では理解できないので、ニュースで類似事件があればそれを機会に話をしたり、たとえば冷蔵庫などに貼って、見える形にしてあげることが大切です。

「ネット上で知り合った人には絶対に会わない、個人情報は絶対送らない」のは鉄則です。

ゲーム内課金・金銭トラブルの予防法

オンラインゲームやアプリの「ワンクリック課金」は、大人でも引っかかる仕組みです。実際、私の息子も小学3年生の時に「無料だと思ってポチッ」として警告音が止まらず、驚いて大泣きしたという失敗があります。

えっ⁈なんで、鳴ってるの⁈こわい!!

わが家で大事にしたのは、「課金は親の許可とパスワードがないとできない仕組み」にすること。どんなに子どもが「本当に必要なんだ!」と頼んできても、一度、家族で「この課金は本当に必要か」「一度課金したらどうなるか」を話し合うようにしていました。

GoogleやAppleのファミリー共有設定を使い、「親の承認がないと課金できない」「毎月の利用履歴を一緒にチェックする」というルールを徹底していました。

親が家庭でできるSNSリスクの予防策

「SNSやゲームは絶対禁止!」と叫びたくなる気持ちもありますが、それよりも大切なのは「親子で納得できるルール作り」と、技術の力を上手に活用することです。

今すぐ始められる!わが家流「技術的なSNS対策」

わが家では「夜9時にWi-Fiオフ」のタイマー設定を活用していました。親が直接注意しなくても、「○時になったから自動で切れる」という機械の力を借りることで、お互い余計なストレスや喧嘩が減りました。

さらに「フィルタリングアプリ」で、怪しいサイトや謎のメッセージを自動ブロック。子どもが「これ見たい!」と言ってきた時も、「ちょっと親の許可を先に」とワンクッション置ける環境作りが、思った以上に役立ちました。

これ見たい!どうして見れないの?

このサイトはちょっと危険かもしれないから、一緒に見てみようか。

親子で一緒にSNSアカウントやアプリのプライバシー・課金設定も確認し、「新しいアプリを入れる時は親のスマホで事前チェック」など家庭独自のルールを作ることで、トラブルに巻き込まれる不安をグッと減らせます。

親子の信頼を深める日常の対話とコミュニケーション術

どんなに機械の設定やルールがあっても、最後は子ども自身の「判断力」と親子の「信頼関係」が最大のガードになります。

わが家では、毎晩親子でミーティングする習慣があったのですが、月1回はSNSに関するテーマを決めて、実際の事例や体験談をもとにディスカッションしていました。

友達の写真をきみが投稿していい?

面白い写真ならいいじゃん。

きみの変顔写真を勝手に投稿されたらどう思う?

嫌だ!恥ずかしいし、怒る!

あっ!そういうことか!

相手の気持ちがわかったんだね。

対話して“聞いてくれる親がいる”という安心感を持ってもらうことがSNS時代の家庭教育には欠かせません。

・どんな投稿が友達を傷つけるのか

・もしトラブルになった時、どうやって親や先生に相談するか

・SNSで分からない時はどうすればいいか

トラブル発生時の親の行動ステップ

どんなに注意しても、SNSトラブルは“ある日突然”起こります。私も最初はショックと怒りで子どもを責めてしまい、後から深く後悔した経験が…。

どうしてクリックしたの!

だって、特に怪しくなかったし…。

何を基準に怪しくないって思ったの⁈

実際、警告音が鳴ってるし!

ごめんなさい…。(号泣)

ちょっと、ふたりとも落ち着いてよ。

大丈夫だよ。無視して再起動すればいいだけだから。

あぁ、つい怒ってしまった…。夫が冷静で助かった…。

学校や家庭でトラブルが起こったとき、効果的だった対応ステップは次の通りです。

2.子どもの話を最後までじっくり聞く(途中で口出ししそうになったら我慢)

3.必要ならスクリーンショットなどで証拠を保存しておく

4.SNSやアプリの運営元、先生やスクールカウンセラーへの相談も検討

5.万が一深刻な場合は、迷わず警察や外部の専門窓口に相談

「親は味方」と伝えることが、子どものパニックや自己否定感を防ぐ最大の武器です。

信頼関係を深める親子の声かけ例

親子のなにげない会話が、重大なトラブルの「最強の予防線」です。

・「今日SNSで友達と何かあった?うれしかったこととか困ったこともあれば教えて」

・「何が起きても味方だから、困ったときは絶対相談してね」

・「ルール、また見直してもいいよ。あなたの意見をぜひ聞きたいな」

・「誰でも時々失敗しちゃうよ。一緒に解決していこう」

こんな声かけを続けることで、子どもは親に相談することへのハードルが下がります。

今日から実践できるSNSルール&安全チェックリスト

下記はわが家で実際に運用し、効果的だった「親子SNSルール」と安全チェックリストです。家族で話し合ってカスタムするのがおすすめです。

子どもたちが小学生だった頃のわが家のSNSルール

□ フィルタリング・利用時間制限の設定済み

□ SNS課金制限(ファミリー管理機能)を設定

□ プライバシー設定・公開範囲を一緒に確認

□ 怪しい投稿・ユーザーを見つけたらすぐ相談するルール

□ 緊急時の親の連絡先はわかる位置に掲示

親が不安と向き合い、前向きでいるための考え方

何か起きると「全部禁止した方がいいのでは…」と不安になるのが親心。でも、SNSは現代の子どもたちにとって「居場所」でもあります。失敗も成長につながるチャンス。大切なのは…

・一方的なルールで支配せず、一緒に考え決める姿勢

・すぐに責めたり突き放さず、どんな時も味方で寄り添うこと

親自身が焦りや怒りを抑え、冷静になることが最強の子育てスキルです。しかし、時には親の不安な気持ちを無理に隠さず、子どもと一緒に悩む姿勢も大切だと思います。

コメント