この記事は、小学生の子どもを育てる保護者に向けて、元小学校教員として40年間、子どもと保護者に向き合ってきた経験をもとに、家庭で実践できる宿題の見守り方について解説します。

「ちゃんと宿題終わるかな」「だらだらしないでほしい」——つい口出ししたくなる親心、ありませんか。

教育現場で子どもを見てきた経験から言えるのは、親の関わり方次第で、宿題が「苦痛な義務」にも「自信を育てる時間」にもなるということです。その違いは『声かけの回数』ではなく『関わり方の質』にあります。

私自身、教員として働きながら子どもの宿題に悩み、毎日「やったの?」と確認するも返事は曖昧。疲弊した私がたどり着いたのは『管理』ではなく『仕組みづくり』でした。

この記事で紹介する内容は、「家庭マネジメント」の考え方の一部です。親子の関わり方全体の視点については、こちらの記事で詳しくまとめています。

→夏休みの生活リズム崩れを防ぐ!子どもの自己管理能力を育てる実践ガイド

見守りの基本原則:親の「管理」から「自立」を促す「支援の足場かけ」4ステップ

子どもの宿題は「一緒にやる時間」よりも、「任せて見守る姿勢」を意識することで、学習への自立を促すことができます。

教育心理学では、このアプローチを「支援の足場かけ(Scaffolding)」と呼びます。最初は親が関わりながら、徐々に手を放していくことで、子どもは自分の力で学ぶようになっていくのです。

家庭での宿題は、まさにその第一歩を経験できる貴重な場なのです。

具体的には、次の4つのステップを意識してみましょう。

- 一緒に計画を立てる:「今週はどの宿題がある?」と対話しながら予定を立てます

- 進行を子どもに任せる:計画を立てたら、実行は子どもに委ね、見守ります

- 結果を一緒に確認する:「どこまでできた?」と振り返り、できたことを認めます

- 次の目標を立てる:「次はどうする?」と次の計画につなげます

このサイクルが「自己調整学習」を育てます。学校では一人ひとりのペースに合わせた伴走は難しい面がありますが、家庭では子どもの反応を見ながら、その子に合った「足場かけ」ができます。

宿題を通じて、親は「任せる」勇気を持ち、子どもは「自分でできた」という自信を積み重ねる。この経験が、学習だけでなく、人生全体の自立へとつながっていきます。

過度な介入は子どもの意欲を削ぎますが、だからと言って、見守ることは”放置”ではありません。その境界線(自立を促す見守りの本質)を理解することが、この記事のスタートラインです。

学年別SOS! 年齢・発達段階に合わせた「干渉レベル」の見極め方

子どもの発達段階によって、効果的な見守り方は大きく変わります。ここでは、学年ごとの特徴を踏まえた具体的な関わり方を見ていきましょう。

低学年(1〜2年):まずは「5分の並走」で始める成功体験

低学年のうちは、まだ「計画を立てて進める」こと自体が難しい段階です。この時期の子どもには「やる気を引き出す環境づくり」と「安心感のある寄り添い」が大切です。

最初の5分は親が隣に座り、一緒に始めます。完全に任せるのではなく、スタートを共にすることで、子どもは安心して取り組めるようになります。

低学年では「遂行機能(実行する力)」が未発達なので、「モデルとなる大人の行動」を観察して学ぶ傾向があります。

学校でも「先生もいっしょにやるよ」といって作業を始めると、子どもたちも手を動かし始めます。

短時間の集中を積み重ねて成功体験をつくることが、この時期の最重要課題です。

「10分できた」「1ページ終わった」という小さな達成を、その都度認めていきましょう。長時間の学習よりも、「できた」という実感の積み重ねが、学習意欲の土台になります。

発達心理学では、この時期の子どもは「目に見える結果」や「大人からのほめ言葉」が大きなやる気につながるとされています。

親の温かい関心と具体的な言葉がけが、学びへの前向きな姿勢を育てるのです。

たとえば、「どこからやる?」「さっきよりはっきり読めたね」「どんなことが楽しかった?」などの声かけが効果的です。

中学年(3〜4年):選択の自由と「ふり返り」で主体性を育む

中学年になると、計画を立てる力が育ち始めます。

この時期は自分で考え、やりたいことを優先したくなる一方で、計画倒れになりやすい年齢でもあります。親が「管理する」よりも「共に考える」姿勢が効果的です。

「どの宿題からやる?」と選択の自由を与えましょう。自由研究・作文・ドリル類など複数の課題があるとき、子ども自身に優先順位を決めさせることで、主体性が育ちます。

自由研究では「テーマの選び方」「まとめ方」を一緒に調べながら、「こういう方法もあるみたいだよ」と選択肢を示し、最終的な決定は子どもに委ねましょう。

一日の計画表を親子でつくり、達成できたら一緒にふり返ります。「今日はここまでできたね」「明日はどこを進める?」という対話を通じて、自分の学習を客観視する力が育ちます。

この時期の関わりは、「自分で決めたことはやる気が出る」という心理学の考え方に基づいています。

選択の自由を与えることで、子ども自身が「やりたい」と思う気持ちが育ち、自分から学ぶ姿勢が身につきます。

中学年には「どの宿題からやる?」「今日はここまでできたね」「この方法とこの方法、とっちがいいと思う?」などと声をかけてみてください。

高学年(5〜6年):信頼の証。「聞く質問」で自己調整学習を後押し

高学年になると、友達関係や習い事など時間の使い方が複雑になり、親の指示を嫌う傾向が強まります。ここでは「干渉せず、観察する」ことが見守りの中心になります。

読書感想文・研究課題・ポスター・自主学習ノートなど、より自主性が求められる課題が増えるこの時期、親が細かく口を出すことは逆効果です。

計画表づくりは本人に任せ、終わりの確認だけを親が行いましょう。

つまずいた時には「どこまでできた?」「どんな手伝いがあると進みそう?」と聞きます。

「ここをこうすれば」と解決策を提示するのではなく、子ども自身に考えさせる問いかけが重要です。必要なサポートを子ども自身が言語化することで、自分に何が必要かを理解する力が育ちます。

教育心理学では、この時期に「自分で目標を立て、ふり返りながら修正する力(自己調整学習)」が育つとされています。

親が細かく指示するのではなく、「今日はどうだった?」「明日はどうする?」といった対話を通じて支援することが、中学生になってからの学習習慣につながります。

親の状況別戦略【時間あり派】: つきっきりから脱却!親の「待つ勇気」と学習ミーティング

時間の余裕があると、つい”つきっきり”で見守りすぎてしまう――これはパート勤務や専業主婦の親に多い悩みです。

午前や午後に家庭にいる時間が比較的取りやすいからこそ、子どもが困っている姿を見ると、すぐに助けたくなるのは親心でしょう。

しかし、その優しさが、かえって「子どもが考える時間」を奪ってしまうことがあります。大切なのは「待つ勇気」を持つこと。

たとえば、朝食後の10分を「学習ミーティングタイム」にして、一緒に予定を立てながら、子どもに「自分の考えで順番を決める力」を育ててみましょう。

子どもが自分で試行錯誤する時間こそが、学びを深める貴重な機会なのです。

発達心理学者ピアジェによれば、子どもは「試行錯誤を通じて理解を深める」とされています。

大人が先回りして解決すると、「自分で考えて修正する」という学びの核となる経験が奪われてしまいます。

以下は、学習ミーティングタイムの手順の一例です。

- 宿題リストを一緒に書き出す

- 「今日はどれからやる?」「どのくらい時間がかかりそう?」と問いかける

- 親は見守り役に徹し、終わったら笑顔で「報告」を聞く

声かけは、「どれから始めるか、自分で決めてみよう」「昨日より集中できたね」

「終わったあと、どんな気分?」などが効果的です。

逆に、「こうすれば早いのに」「私がやったほうがうまくいく」といった言葉や、途中で代わりに直してしまったり、子どもが考えている最中に、待ちきれず答えを言ってしまわないようにしましょう。

親の状況別戦略【在宅ワーク派】:集中力を高める「サイレント応援ゾーン」の作り方

在宅ワークが増えた今、家で仕事をしながら子どもの宿題を見守る親も多くなりました。しかし、この「見える距離」にいることが、実は難しさを生みます。

子どもを常に見られる分、リビングでダラダラしている姿や宿題に手をつけない様子が目に入ると、「ちゃんとやりなさい」と声をかけたくなるもの。

しかし、そのたびに親も子も集中が途切れ、お互いにストレスが溜まっていきます。

そこでおすすめなのは、「サイレント応援ゾーン」を作ること。

親が仕事、子どもが宿題に集中する時間を設定し、お互いに話しかけないルールを共有します。

その後に5分の「がんばり報告タイム」を設けると、集中力とコミュニケーションの両方を保てます。

たとえば、このようなタイムスケジュールが考えられます。

- 朝3分の「今日のめあて」共有タイム

- 仕事を始める前に、「今日はどの宿題をやる予定?」「いつ頃やる?」と確認します

- サイレント応援ゾーン:仕事中は「質問タイム」を決めておく

- 午前11時と午後3時など、時間を決めて「わからないことがあったら、この時間に聞いてね」と伝える

- がんばり報告タイム:午後の「報告タイム」で頑張りを聞く

このポイントは、「いつでも聞ける」ではなく「決まった時に聞ける」という安心感を作ることです。

親も仕事に集中でき、子どもも自分で考える時間を持てる。物理的な距離は近くても、心理的な距離は適度に保つ。それが、在宅ワーク時代の見守り方です。

脳科学の研究でも、集中する時間と休む時間をはっきり分けることで効率が上がることが分かっています。

親自身が仕事にメリハリをつける姿が、子どもに「自分で時間を使う力」を見せる手本になります。

また、次のようなタスクカード方式もおすすめです。

- 宿題を小さな単位(例:算数2ページ、絵日記1行など)でカードにする

- 終わったら裏返す・ボードに貼り替えるなどして「見える化」

- 親は仕事の合間に進み具合を視覚的に確認し、「カードがたくさんひっくり返ってるね!」などと声をかける

親の状況別戦略【多忙派】: 毎日3分でOK!「質の高い関わり」と自己管理の仕組み

平日は忙しく、宿題を見る余裕がない。フルタイム勤務の家庭では特に切実な悩みです。しかし、「毎日一緒にやる」必要はありません。

教育社会学の研究では、親の教育的関与は「時間の長さ」より「質の高さ」が子どもの学習意欲を左右するとされています。

短時間でも継続して関心を示すことが、効果的なのです。

私は、朝は出勤前に「今日のToDoメモ」を1分で共有していました。これだけで、子どもは一日の見通しを持つことができます。

夜は帰宅後、わずか3分でできる声かけを習慣に。「今日はどの宿題をやったの?」と聞き、ノートやプリントを見て「ここが分かるようになったね」と一言伝え、さらに次の計画を促しました。

毎日のこうした「対話による承認」が、子どもの学習習慣を安定させます。親子の会話そのものが、学習へのフィードバックになるのです。

「がんばってるの分かるよ」「自分でここまで進めたの、すごいね」「今日は少し疲れた?明日はどうしようか」などと声かけをしましょう。

逆に、「まだ終わらないの?」「何してたの?」など責める口調や結果だけを見る(丸つけや提出状況のみのチェック)のは避けましょう。

もちろん、計画通りに進まなかったこともあります。その時は、「この日は何があったんだっけ?」「思ったより時間がかかったのは、どの部分?」など、なぜできなかったのかを一緒に考えるようにしました。

すると、子ども自身が「算数は思ったより時間がかかる」「午前中のほうが集中できる」といった自分の学習パターンに気づき、計画も次第に現実的になっていきました。

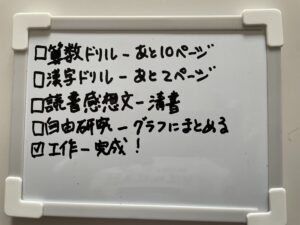

また、途中から、ホワイトボードに宿題リストを書き、終わったら本人がチェックマークをつける方式を導入しました。

視覚的に進捗が分かることで、子どもの達成感が増し、私も帰宅後に一目で状況を把握できるようになりました。

試行錯誤を重ねながら、短い会話でも「親が気にかけてくれている」という安心感と、「自分で進めている」という自信を両立できるようになりました。

この方法は、教育心理学でいう「メタ認知(自分の学びを客観視する力)」を育てる効果があります。

親が計画を「管理」するのではなく、「一緒に振り返る」立場になることがポイントです。

ホワイトボードに書いた宿題リスト

宿題の種類別・心理学に基づく「答えを言わない」声かけ技術

夏休みの宿題には、さまざまな種類がありが、どの宿題にも共通するのは、「親が答えを与えない」という姿勢です。

子ども自身が考え、決め、表現する過程を、じっくりと見守ること。それが、学びの質を高める見守り方なのです。

ドリル・計算・漢字 :単調な課題を「自分で決める」満足感に変えるコツ

ドリルや計算、漢字練習は、毎日コツコツ進める必要がある反面、単調で飽きやすい宿題です。

親が「今日は3ページやりなさい」と指示すると、子どもは義務感だけで取り組むことになりがちです。

そこで、本人に量を決めさせてみましょう。自分で決めた目標は、達成したときの満足感も大きくなります。見通しを持って取り組めるようになり、学習習慣も定着しやすくなるのです。

これは「自分で決めたことはやる気が出る」という心理学の考え方に基づいています。

自分で決めた学習は、親から言われてやる学習よりも「やりたい」という気持ちが強くなり、長く続く学習意欲につながります。

絵日記・作文:「話す」ことで書き出すハードルを下げる対話術

「何を書けばいいかわからない」と、白紙のまま固まってしまう子どもは多いものです。いきなり文章を書こうとするから難しいのです。

まずは口頭で整理させることから始めましょう。

たとえば、「一番印象に残ったことは?」とたずね、答えが返ってきたら、「どんな気持ちだった?」「誰と一緒だった?」とさらに対話を重ねていきます。

話したことをそのまま書けばいいと気づけば、書き出しのハードルはぐっと下がります。

この方法は、心理学者ヴィゴツキーの「少しの手助けがあればできるようになる」という考え方を応用したものです。

話し合いを通じたサポートがあることで、子どもは一人では難しい「書く」という作業に取り組めるようになります

自由研究: 親の介入が入りやすい課題

自由研究は、テーマ選びから親が主導してしまいがちな宿題です。「こういうテーマはどう?」と、つい親のアイデアを押し付けてしまうことがあります。

まずは子どもの興味の種を探すことから始めましょう。

「最近、不思議だなって思ったことある?」と尋ねると娘は「アリってどうやって道を覚えてるのかな?」と答えました。こうした素朴な疑問こそが、研究のスタートです。

親の考える「立派な研究」より、子ども自身の好奇心を大切にすることで、最後まで意欲的に取り組めます。

教育学者デューイは、子ども自身の興味や関心から始まる学びこそが、本当の「探究」を生み出すと述べています。

親が決めたテーマでは、この探究のプロセスが失われてしまうのです。

工作・ポスター :親のセンスに頼りやすい課題

図工的な課題は、完成度を求めるあまり、親が手を出しすぎてしまう代表例です。「こっちの色のほうがいいんじゃない?」と、気づけば親の作品になってしまうことも。

方向だけ聞いて、あとは任せましょう。下手でも、不格好でも、子ども自身が決めたデザインで作り上げることに価値があります。親は口を出さず、その実現を見守る姿勢が大切です。

レッジョ・エミリア教育では、子どもの表現には「100通りの言葉」があり、その一つひとつが尊重されるべきだとされています。

親の美的感覚で手を加えることは、子どもの自由な表現を奪うことになります。

読書感想文 :感情を言葉にするのが難しい課題

読書感想文は、多くの子どもが苦手とする宿題です。本は読んだものの、「面白かった」以外の言葉が出てこない、という状況がよくあります。

対話を通じて、子ども自身の言葉を引き出していきましょう。

そこから「その時、主人公はどう思ってたと思う?」「自分だったらどうする?」と問いかけを重ねていきます。

感想文は、感じたことを「言葉にする」練習です。じっくりと対話することが、何より大切なのです。これは「対話的な読み」と呼ばれる方法です。

読書を通じて自分の考えや感情を言葉にする力は、物事を深く考える力や自分を理解する力の土台となります。親との対話が、その橋渡しになるのです。

見守りQ&A:よくある悩みを解消

Q1. 子どもが宿題を後回しにして、最終日に慌てます。どうすればいいですか?

夏休み初日に「終わらせたい日」を子ども自身に決めさせましょう。親が期限を設定するのではなく、本人に宣言させることで責任感が芽生えます。

計画表を一緒に作り、週に一度「進み具合チェック」の時間を設けると効果的です。

Q2. 宿題中にすぐ「わからない」と言ってきます。どこまで教えるべき?

まず「どこまでわかった?」と聞き返しましょう。

答えを教えるのではなく、「教科書のどこに載ってるかな?」「似た問題を解いた時はどうした?」と、自分で解決の糸口を見つける手助けをします。すぐに答えを与えないことが、考える力を育てます。

Q3. 兄弟姉妹がいて、一人ひとりの宿題を見るのが大変です。

全員を同時に見守る必要はありません。「宿題タイム」を設定し、それぞれが自分のペースで取り組む環境を作りましょう。

終わった子から親に報告する形にすれば、一人ずつ短時間で確認できます。兄姉が弟妹に教える機会を作ると、教える側の学びにもなります。

最終結論: 宿題は「親子の信頼」を育むツール。焦らず「気づかせる」姿勢を

見守るとは、ただ放っておくことではなく、「信じて待つ」という姿勢の積み重ねです。子どもが自分のペースで試行錯誤しながら進む時間を尊重することこそが、最大の支援になります。

夏休みの宿題は、単なる課題ではなく「親子の信頼を育てるツール」です。

宿題を通して、子どもの「自分でできた」を支えるのが親の役割。手を出さない勇気、寄り添う言葉、共に過ごす時間が、学びの土台をつくります。

最後に家庭での見守りについて意識すべきことを整理します。

- 子どもが自分のペースで進める時間がある

- 親が「結果」より「過程」をほめている

- 家族で宿題の進み具合を共有している

- 毎日5分のふり返りができている

今日うまくいかなくても大丈夫。「あなたならできる」と信じて見守ることが、子どもの自立心と自己効力感を一生支える力になります。

【執筆者:まさこ先生】

元小学校教員。教諭歴40年。教育相談や保護者対応を通して、延べ4,000人以上の児童と関わってきました。家庭で実践できる親子の関わり方を発信しています。

→筆者の詳しい紹介・教育理念はこちら

コメント