この記事は、小学生の子どもを育てる保護者に向けて、元小学校教員として40年間、子どもと保護者に向き合ってきた経験をもとに、家庭で実践できる留守番を成長の場に変える方法について解説します。

「また今日も一人で留守番させてしまう…」夏休み中、仕事に向かう足取りが重くなっていませんか。

子どもの安全は守れているか、寂しい思いをさせていないか——この不安と罪悪感は、働く親なら誰もが抱えるものです。

しかし実は、この「仕方なく」の状況こそが、子どもの自立心を育てる貴重なチャンス。

適切な準備と環境づくりができれば、親は安心して仕事に集中でき、子どもは一回り成長して新学期を迎えられます。

この記事で紹介する内容は、「家庭マネジメント」の考え方の一部です。親子の関わり方全体の視点については、こちらの記事で詳しくまとめています。

→ 夏休みの生活リズム崩れを防ぐ!子どもの自己管理能力を育てる実践ガイド

留守番が子どもに与える「心理的・教育的」な3つのギフト

ギフト1:意思決定力——日常の小さな選択が育む「自分で考えて行動する力」

小学生が一人で過ごす時間には、さまざまな学びが隠れています。

親がいない中で自分の予定を立てたり、昼食やおやつの時間を判断したりすることは、日常の小さな意思決定の積み重ねです。

また、インターホンの対応や外出禁止のルールを守ることを通して、自分を守る「安全意識」も高まります。

長年の教員生活で印象的だったのは、「先生、昨日ひとりで昼ごはん作ったよ」と誇らしげに話してくれる子どもたちの姿です。

その自信が、学校生活でも「自分でやってみる」「挑戦してみる」という意欲につながっていました。家庭での小さな自立体験は、教室での学びに確実に生きていくのです。

ギフト2:計画性・責任感——留守番経験が学校生活にもたらす変化

教員として40年近く子どもたちを見てきた経験から言えるのは、留守番を経験した子どもには共通する姿勢があるということです。

それは、自分の考えを持ち、周囲に頼らず行動できる力です。

共働き家庭のAさんは、放課後の留守番時間に自分でおやつの準備や宿題の順番を決めて過ごしていました。学校でも計画を立てて行動するのが得意で、グループ発表の進行表を自ら作り、みんなをまとめる姿が印象的でした。

ひとり親家庭のBくんは、家では電子レンジで簡単な昼食を用意するうちに、調理手順や時間配分を工夫するようになりました。家庭科の調理実習では「早くておいしい炒め方」を友達に教え、クラス全体の時間短縮に貢献していました。

祖父母と暮らすCさんは、祖母が留守の時間に洗濯物を取り込むなど小さな家事を任されていました。その経験から責任感が育ち、学校でも掃除や係活動で「言われなくても動ける子」として信頼を集めていました。

学校では「主体的・対話的で深い学び」が求められていますが、その基礎はこうした生活の中で育まれる力です。留守番はまさに”自立への練習場”なのです。

ギフト3:自己肯定感——親からの「信頼」が育む「自分を信じる力」

留守番がもたらす最も大きな心理的メリットは、「親から信頼されている」という実感です。

子どもは親に任されることで「自分はできる」という自己効力感を得ます。「お留守番、よく頑張ったね」「ちゃんとルールを守れたね」という承認の言葉が、新しいことに挑戦する勇気や、困難に直面したときの粘り強さを育てていきます。

また、親が仕事と家庭を両立する姿を間近で見ることで、子どもは「頑張る大人のモデル」を学びます。「ママもパパも頑張っているから、自分も頑張ろう」という気持ちが、家族の絆をより深いものにしていくのです。

留守番は単なる「親の不在時間」ではありません。親子の信頼関係を確かめ合い、子どもの内面を豊かに育てる大切な時間なのです。

ステップ1:親が安心して送り出すための「安全と信頼」の土台づくり

協働ルール:「親子協働の対話」で実行力を高める

留守番中のルールは「親が一方的に決める」のではなく「親子で一緒に考える」ことが大切です。自分が決めたルールは守ろうという意識が強く働くため、実行力が格段に高まります。

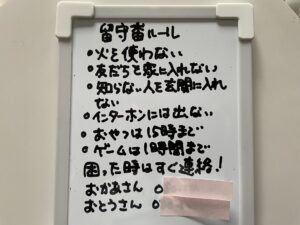

まず、安全面で譲れない基本ルール(火を使わない、友達を家に入れない、知らない人が来ても玄関を開けない、インターホンや電話には基本的に出ないなど)を親子で共有しましょう。

次に「他にどんなルールがあったら安心?」と子ども自身に考えさせます。わが家では子どもから出たアイデアを積極的に取り入れました。

最後に、決めたルールは箇条書きにして、冷蔵庫やリビングの壁など目につく場所に貼りましょう。口約束だけでは忘れやすいため、視覚化することで意識づけが強化されます。

子どもと一緒に記入する時間を作ることで、ルール作りそのものが留守番への心の準備になります。

ホワイトボードに書いた筆者宅の留守番ルール

危機管理:「緊急連絡と行動フロー図」の作成と電話訓練

留守番中に「困ったこと」が起きたとき、子どもが慌てずに対応できるよう、事前に連絡方法と行動手順を明確にしておきましょう。

連絡先は「優先順位」をつけて整理します。電話番号を紙に貼るだけでなく、「どんなときに、誰に、どの順番で連絡するか」を話し合っておくことが重要です。

わが家ではこんな風に優先順位を決めました。

- まず親に:基本的な困りごと(寂しい、わからないことがあるなど)

- 祖父母:親と連絡が取れないとき

- 近所の信頼できる人:緊急時で大人の助けがすぐに必要なとき

- 110番・119番:事件・事故・火事・けがなど命に関わるとき

最近では親のスマホから子どもの位置情報を確認できるアプリもありますが、それに頼りすぎず、「自分で状況を伝える力」を育てることも大切です。アプリは「安心材料の一つ」として活用し、コミュニケーションの代わりにはしないようにしましょう。

実際に、留守番を始める前に「電話の練習」をしておくことをお勧めします。

初めての留守番前に「もしもの電話ごっこ」をして、子どもたちに話し方を練習させます。特に、110番や119番にかける練習は重要です。いざというとき、慌てずに伝えられる力は安心につながります。

家の住所は固定電話や冷蔵庫などに貼っておきましょう。

習慣化:事故を防ぐ「火・水・戸締り」チェックリストと責任感

留守番中の事故を防ぐには、物理的な環境整備が欠かせません。しかし、親が一方的にチェックするのではなく、「子ども自身が確認する習慣」をつけることが重要です。

留守番中の事故を防ぐには、火・水・戸締りの3つに注意が必要です。

- 火の管理

ガスの元栓を閉め、ライターやマッチは手の届かない場所に置き、電子レンジやトースターの使用ルールを明確にしておきましょう(高学年のみ) - 水回りの安全

浴室のドアと洗濯機のふたを閉め、水道の蛇口がしっかり閉まっているか確認します(小さなきょうだいがいる場合は特に注意)。 - 戸締り

玄関のドアと窓の施錠はもちろん、ベランダや勝手口も忘れずに確認し、カーテンを閉めて外から見えないようにしておくことが大切です。

親子で留守番チェックリストをつくり、できたら、日付と名前を記入しましょう。

最初は「一緒に確認しようね」と声をかけながら親子で一つひとつチェックし、できたらシールを貼って小さな達成感を積み重ねましょう。

また、子どもに「ガスの元栓、閉めたよ!」と声に出して読み上げさせることで、記憶に定着しやすくなります。

私の家では、このチェックリストを玄関に貼っていました。

出かける前に兄妹で「チェック係」を交代しながら確認することで、ゲーム感覚で習慣化できました。最初は親が付き添いますが、慣れてくると子どもたちだけで完璧にチェックできるようになり、その姿に成長を感じたものです。

安全確認を「親がやってあげること」ではなく「子ども自身の責任」として意識づけることで、自立心と責任感が同時に育っていきます。

現代の課題:デジタルデバイスの「目的別ルール」で自律性を育む

現代の留守番において、スマートフォンやタブレット、ゲーム機の扱いは、火の元や戸締まりと並ぶ最重要課題です。

このとき大切なのは、「何を見るか」よりも「何のために見るか」という目的を親子で確認することです。

留守番時間が長い場合は、「学習時間」「娯楽時間」「休憩時間」など、デジタル利用に明確なメリハリをつけましょう。

親が不在だからこそ、「自分で時間を守れた」という成功体験が、子どもの自律心を大きく育てます。

留守番中は、単に「時間を制限する」だけでなく、「何の目的で、どのコンテンツを使うか」を親子で話し合うことが、子どもの自律的な利用意識を育みます。

ステップ2:「ただの暇つぶし」を「学びと自立」に変える3つの仕組み

仕組み1:主体性の可視化——「目標達成シート」で意欲を引き出すスケジュール術

留守番時間を「ただの暇つぶし」で終わらせず、「主体的な学び」の時間に変える鍵は計画性です。

親がいない時間こそ、子ども自身が「何をして過ごすか」をデザインする訓練の場となります。

自分のやることリストや目標を可視化する「目標達成シート」は、子どもに「自分で決めたことをやり切る」という自己管理能力と、大きな達成感をもたらします。

これにより、だらだら過ごすことを防ぎ、生活リズムの維持にも役立ちます。

目標達成シートには、日付・名前/今日の目標(一番頑張りたいこと)/時間別スケジュール(午前・お昼・午後・夕方)・今日のふりかえり(できたこと・楽しかったこと・むずかしかったこと・明日やってみたいこと)/ママ/パパからのメッセージ/シール貼り欄などを設けるとよいでしょう。

仕組み2:責任ある行動——「ミニ家事リスト」による自己認識と感謝のフィードバック

留守番中に「簡単なお手伝い」を取り入れることで、子どもの成長を後押しできます。

私自身、上の息子が小学3年生のときに初めて夏休みの留守番をお願いしました。

「洗濯物をたたんでおいてくれたら助かるな」と軽くお願いしてみたところ、帰宅すると丁寧にたたまれた洗濯物が。「ありがとう、すごく助かったよ」と伝えると、息子の顔がパッと明るくなりました。

それからは「今日は何かお手伝いできる?」と自分から聞いてくるようになり、留守番への不安も自信に変わっていったのです。

娘も兄の姿を見て、低学年のときから玄関の靴を揃えることや洗濯物を自分の部屋へ運ぶことを自然と手伝うように。中学年になると、トーストを焼くなど簡単な朝食の準備にも挑戦するようになり、兄妹で協力しながら家事をこなせるようになりました。

親が感謝の言葉を伝えることで、子どもは家庭の一員としての責任感を学びます。これはSEL(社会性と情動の学習)の領域でいう「自己認識」と「責任ある意思決定」にもつながる重要な経験です。

年齢に応じてできる範囲を決め、最初は1つずつ、慣れてきたら少しずつ増やしていくのがポイントです。

「完璧にできること」よりも「自分でやってみた」という経験を大切にしましょう。

仕組み3:心理的サポート——「3つの見えない安全網」で不安を「予防・発生時・事後」に対応

不安の「予防」——仕事前の「信頼メッセージ」を残す

出かける前のたった一言が、子どもの一日を支える力になります。

「今日も一人で頑張れると思うよ。ママ、○○のこと信頼してるからね」「困ったことがあったら電話していいからね。でも、きっと大丈夫」などと口頭で伝えるか、冷蔵庫やテーブルに、短いメッセージを書いて置いておくのも効果的です。

「ちゃんとしてね」「約束守ってね」という「期待」の言葉は、プレッシャーになることがあります。

それよりも「あなたならできる」「信じているよ」という「信頼」の言葉が、子どもの自己効力感を高めます。

私の家では、出かける前に玄関で必ず「信頼のハグ」をしていました。言葉がなくても、その温もりが子どもたちの心の支えになっていたようです。

不安の「発生時」——不安を可視化する「安心サイン(安心スタンプ)」の導入

留守番中、子どもが「ちょっと不安だけど、電話するほどじゃないかも…」と感じる瞬間があります。そんなとき、気軽に気持ちを伝えられる手段があると安心です。

LINEや家族向けチャットアプリで、あらかじめ「定型メッセージ」や「絵文字」を決めておきます。

子どもはボタン一つで気持ちを伝えられ、親も状況を把握できます。たとえば、「元気だよ!」「お昼ごはん食べたよ」「宿題やってるよ」などです。

こうすることで、子どもは「ママ/パパとつながっている」という安心感を持つことができ、電話するほどではない小さな気持ちも伝えられます。

親は仕事中でも状況を把握でき、不安そうなマークが来たらすぐに電話をかけるなど、優先順位がつけやすくなります。

私の家では、息子が定型メッセージを1時間おきに送ってくれるルールにしていました。メッセージが来るたびに「ちゃんと過ごせているんだな」と安心でき、仕事にも集中できました。

逆に、メッセージが来ない時間が長いと「何かあったかな?」とこちらから連絡を取るきっかけにもなります。

不安の「事後対応」——帰宅後の「共感フィードバック」

留守番が終わった後のコミュニケーションが、次回の留守番への自信につながります。

帰宅後は、まず「今日もお留守番ありがとう」「ちゃんと一人で過ごせたね」と頑張りを認めることから始めましょう。

次に「留守番中、何が一番楽しかった?」と尋ね、子どもが自分から話し出すのを待ちます。

ポジティブな記憶を言葉にすることで、留守番が「苦しい時間」から「充実した時間」に変わります。

そして「少しでも不安なことはなかった?」と、ネガティブな感情も受け止める時間を持ちましょう。

「えー、そんなことで不安になったの?」「もう高学年なんだから」といった否定や決めつけは避け、「そっか、ちょっと怖かったんだね」「次は○○してみようか」と共感しながら一緒に解決策を考えるようにしましょう。

子どもが「困ったことを話しても怒られない」「不安を口にしても大丈夫」と感じられる環境があれば、次回の留守番への不安が大きく減ります。

私の家では、夕食の時間を「留守番の振り返りタイム」にしていました。「今日の留守番MVP(一番頑張ったこと)」を子どもたちに発表してもらい、家族で拍手をする習慣がありました。

「お兄ちゃんが電話で優しく話してくれた」と妹が言ったとき、息子の顔が誇らしげに輝いたのを今でも覚えています。

留守番は、親子の信頼関係を深めるチャンスでもあります。

この「3つの見えない安全網」を意識することで、子どもは「一人でも大丈夫」という自信と、「困ったときは助けてもらえる」という安心感の両方を手に入れることができるのです。

【ステップ3】「まだ早いかも」を解消するスタートの目安と段階的サポート

留守番を始める際、「何年生から」よりも「何分から」という時間設定が重要です。

ここでは、子どもの発達段階と自治体の推奨も踏まえた、学年別の留守番時間の目安をご紹介します。

ただし、これらはあくまで目安です。子どもの性格やきょうだいの有無など、個々の状況に合わせて調整しましょう。

小学1〜2年生:練習段階

多くの自治体では「小学校低学年の長時間留守番は推奨しない」としています。

まずは「一人でいる練習」として、ゴミ出しやコンビニへの買い物など、すぐに戻れる距離での外出時に慣らしていきましょう。

- 推奨時間:15分〜1時間程度

- 留守番レベル:親が近所(徒歩5分圏内)にいる状態での短時間留守番

- できること:インターホンに出ない、鍵を開けない、電話に出て親を呼ぶ

注意点:

小学3〜4年生:慣れ始め段階

この時期から夏休みなどの長期休暇中、午前中または午後のみの半日留守番が可能になってきます。

ただし、毎日連続ではなく、週に2〜3日程度から始めるのが理想的です。

- 推奨時間:1〜3時間程度

- 留守番レベル:親が買い物や短時間の用事で外出する間の留守番

- できること:簡単な昼食の準備(レンジで温める)、緊急連絡先への電話、約束を守って過ごす

小学5〜6年生:自立段階

高学年でも、連日の長時間留守番は子どもの精神的負担になります。

可能であれば学童保育や祖父母の家など、大人がいる環境と組み合わせることが望ましいです。

- 推奨時間:半日〜1日(6〜8時間程度)

- 留守番レベル:親が仕事で日中不在の間、一人で過ごせる

- できること:簡単な調理、洗濯物の取り込み、スケジュール管理、緊急時の判断

親の心のマネジメント:完璧を求めず「最低限の仕組み」から始める

忙しい保護者にとって、すべての準備を完璧に整えるのは難しいものです。

大切なのは「安心のための最低限の仕組み」をつくること。ルールを一度に決めようとせず、少しずつ話し合いながら整えていく方が現実的です。

初日は短時間の留守番からスタートし、慣れてきたら徐々に時間を延ばしていくのがおすすめです。

私自身、上の子の留守番を始めたときは周囲と比較して、焦って不安になった時期がありました。しかし、息子のペースを尊重して段階を踏んだことで、最終的には自信を持って一日留守番できるようになりました。

娘は兄よりも不安が強く、さらにゆっくりとしたペースで進めましたが、兄妹二人で協力しながら留守番できるようになりました。

「周りの子は一日中留守番してるから」と無理をするのではなく、わが子のペースを大切にすることが、結果的に自立への近道になります。

また、親がすべて抱え込む必要はありません。

近所の信頼できる大人や祖父母、地域の子ども見守りボランティアなど、助け合いのネットワークを意識しておくと安心です。地域の子どもセンターや学童保育の一時利用制度も活用できます。

子どもにとっても「困ったときに頼れる人」が複数いることは大きな安心につながります。

Q&A:留守番のよくある悩みへの対処法

Q1. 留守番中、子どもがゲームばかりしてしまいます。どうすればいいですか?

ゲーム時間を完全に禁止するのではなく、「何時から何時まで」と時間を区切りましょう。

親が期限を設定するのではなく、本人に宣言させることで責任感が芽生えます。目標達成シートを一緒に作り、ゲーム以外の活動も計画に入れると効果的です。

Q2. 子どもが「寂しい」と頻繁に電話してきます。どう対応すべきですか?

まず「寂しいって言ってくれてありがとう」と受け止めましょう。

頻度が高い場合は、定時連絡(例:11時と15時)を決めて、「この時間に必ず電話するね」と約束すると安心します。

また、「ママ/パパとつながっている」という実感を持てるよう、簡単なメッセージのやり取りを取り入れるのも効果的です。

Q3. きょうだいがいると喧嘩ばかりしてしまいます。対策はありますか?

全員を同時に見守る必要はありません。「静かタイム」を設定し、それぞれが自分の活動に集中する時間を作りましょう。

終わった子から親に報告する形にすれば、一人ずつ短時間で確認できます。兄姉が弟妹の面倒を見る機会を作ると、お互いの成長につながります。

まとめ:夏休みは親子の絆を深める「自立への練習場」

夏休みの留守番は、決して「仕方なくさせるもの」ではなく、子どもの成長を後押しする貴重な経験です。

大切なのは、子どもが安心して過ごせる環境と、親の温かい見守り。

安全と信頼を土台に、子どもが自分で考えて行動する力を少しずつ伸ばしていけるようにサポートしていきましょう。

その積み重ねが、夏休みの終わりに見える「成長したわが子の姿」につながるはずです。

【執筆者:まさこ先生】

元小学校教員。教諭歴40年。教育相談や保護者対応を通して、延べ4,000人以上の児童と関わってきました。家庭で実践できる親子の関わり方を発信しています。

→筆者の詳しい紹介・教育理念はこちら

コメント