この記事は、小学生の子どもを育てる保護者に向けて、元小学校教員として40年間、子どもと保護者に向き合ってきた経験をもとに、家庭で実践できるSNS・スマホとの向き合い方ついて解説します。

「うちの子は大丈夫だろうか?」「トラブルに巻き込まれたらどうしよう」―スマートフォンが日常に浸透した今、子どもとデジタルデバイスの関係に不安を感じない親はいません。

しかし、SNSやインターネットは、もはや私たちの子どもたちが生きる社会そのものです。危険ゼロのデジタル環境は存在しません。

元小学校教員として40年近く、子どもたちの成長を見守ってきた経験からいえるのは、「禁止すること」よりも「正しく使うスキル」を教えることこそが、子どもたちを最も力強く守るということです。

この記事で紹介する内容は、「家庭マネジメント」の考え方の一部です。親子の関わり方全体の視点については、こちらの記事で詳しくまとめています。

→夏休みの生活リズム崩れを防ぐ!子どもの自己管理能力を育てる実践ガイド

心の距離を縮める!親が「スマホを置く」より大切な教育的対話術

親の自己反省:会話を奪う「親のスマホ」問題

子どもがスマホを手にすると、親子の会話が減り、壁ができたように感じるかもしれません。

しかし、大切なのは子どもがデジタル世界で見つけた喜びや疑問を共有することです。

実は私自身、料理をしながらスマホでレシピを見ていた時に、娘から「ねえ、聞いてる?」と声をかけられたことがありました。

その時、私は上の空で答えてしまい、親がスマホに集中している姿は、子どもに「話しかけても意味がない」と感じさせてしまうと反省しました。

親こそが「スマホを置く時間」を意識すること。この気づきが、家庭内の空気と会話の質を変える第一歩でした。

「寂しい」を伝えるIメッセージの効力

娘がスマホばかり見ていて会話が減ったとき、私は思い切って「最近、話す時間が減って、私はちょっと寂しいな」とIメッセージで正直に伝えてみました。

すると娘は驚いた顔をして「ごめん、気づかなかった」と言ってくれ、それから少しずつ会話の時間が増えました。

自分の感情を正直に伝えることは、子どもを責めずに親子の距離を縮める第一歩であり、子どもにとっても感情の扱い方を学ぶ良い手本となります。

対話の技術:「禁止」から「自律」へ導く学びベースの問いかけ

ルールを「規制」から「教育」に変える

教員が授業で目標を設定する際、一方的に指示を出すのではなく、児童自身に「なぜそれが必要か?」を考えさせます。

家庭でのSNSルール決めも、この教育的なアプローチが有効です。

多くのご家庭で「利用時間の制限」が設けられていますが、親が一方的に決めたルールは一時的な規制でしかありません。

「なぜルールが必要か」を理解させ、自ら守る姿勢を促すことが、子どもの自律性を高めるための鍵となります。

規制ベースと学びベースの問いかけの違い

従来の規制的な問いかけは「ゲームは何時間まで?」「夜9時以降はスマホ禁止ね」といった一方的な指示でした。

これを学びベースに変えることで、子どもの自律性を育てることができます。

- 「どうしてこのアプリを使いたいと思ったの?」→ 目的意識を持たせ、主体的な利用を促す

- 「時間を守れなかったら、次の日の学校生活にどんな影響があると思う?」→ 行動の結果を自己予測させ、責任感を養う

- 「親子でルールを守ることで、どんな良いことがあるかな?」→ ルールを「自分と家族を守る仕組み」と捉え、自律的利用へと意識を変える

SNS投稿を会話のきっかけにする視点転換

ある日、娘のSNS投稿内容を「会話のヒント」に利用しました。

「家で話してくれないのに!」と責めるのではなく、「今日、特に何が楽しかったのかな?」と、外向きの笑顔を「社会で頑張っている証拠」だとポジティブに解釈し、現実の会話につなげたのです。

子どものSNSでの姿を「羨ましい」と責めるのではなく、「会話のヒント」に変える視点転換が重要です。

適切な距離感とは庭の植木に水をやるようなもの。毎日ベタベタ構うより、必要な時だけそっと注ぐ方が、良好な関係を築けます。

自律を促すWi-Fi切断と「自分で決めたルール」

娘の深夜チャット問題に悩んだ際、私は頭ごなしに怒鳴る代わりに、本人に「次の日元気で過ごすためには何時までに終わらせるのがいい?」と終了時間を決めさせ、そのルールを守れるよう、夜9時に自動でWi-Fiを切断する設定にしました。

親の「監視」ではなく「仕組み」がルールを守る手助けをしたことで、「自分で時間を守れた」という成功体験が生まれました。

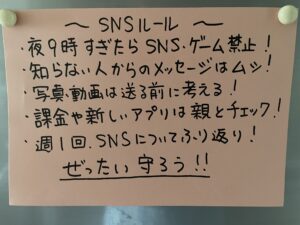

筆者の子どもたちが小学生だった頃のSNSルール

トラブルを恐れない!子どもを「賢い発信者」に育てる3つのスキル

SNSの「危険」ばかりに注目するのではなく、私たちは子どもたちに、デジタル世界で主体的に学び、社会と関わる力を身につけさせるべきです。

これは「賢い発信者」となるための、国語教育や道徳教育の延長線上にあります。

スキル1:共感力を育む「発信力」

発信力とは、「発信した言葉が、画面の向こうの誰に、どのような影響を与えるか」を想像する、共感力に基づいた力です。

LINEトラブルで「共感力」を育む親の具体的な謝り方指導

息子が小学4年生の夏、友達にふざけたスタンプを勢いで送り、相手が本気で怒ってしまい、「もう友達じゃなくなっちゃう…」とひどく落ち込んだことがありました。

私はまず「ちゃんと話したら、わかってもらえるよ」と励まし、相手の気持ちを想像しながら謝罪の言葉を一緒に考えさせ、私がそばにいる状態で、直接電話で謝らせました。

この失敗から、息子は「文字やスタンプでは真意が伝わらないこと」「人の気持ちになること」を深く学びました。

失敗から逃げずに、親が寄り添って謝り方を教えることが、共感性を育てる実践的な教育になります。

これは、授業で物語文を読むときや、作文を書くときに指導する「書き手の意図を汲み取る力」と同じです。

言葉の重さを教える家庭での問いかけ

インターネット上での発信は、学校での発表と違い、相手の表情が見えません。

だからこそ、「この言葉は、読む人を傷つけないだろうか」「誤解されないだろうか」と、立ち止まって考える習慣が重要です。

教育現場での経験から、子どもが言葉の重さを理解するのは、知識として教えるよりも、具体的な状況を想像させる対話を通じての方が遥かに効果的だといえます。

言葉の力は、人を傷つけることも、勇気づけることもできる、大切な道具であることを伝えましょう。

家庭で使える効果的な問いかけは次の通りです。

- 「もし、あなたが友達にそのコメントを書かれたら、どんな気持ちになる?」

- 「あなたがこの写真を投稿したら、見ていない友達はどんな気持ちになるかな?」

スキル2:危険から身を守る「情報判断力」

デジタル社会で最も重要なスキルの一つは、情報の真偽を見極める力です。

これは文部科学省が推奨する情報モラル教育の核心でもあり、学校での教育と家庭での実践を一致させることで、より効果を発揮します。

SNS/ゲーム内接触未遂から学ぶ「子どもの情報源確認」鉄則

教員時代、あるクラスの児童が、ゲーム内のチャットで知り合った「大人」から会う約束をさせられそうになった未遂事例がありました。

子どもは基本的に「ネットの友達=やさしい人」という性善説で物事を捉えます。

この事例から、親と学校で共通認識として持つべきは、「ネット上で知り合った人には絶対に会わない、個人情報は絶対送らない」という鉄則を、家庭の安全チェックリストに組み込むことです。

親子で共同確認すべき項目は以下の通りです。

- フィルタリング・利用時間制限の設定済み

- SNS課金制限(ファミリー管理機能)を設定

- プライバシー設定・公開範囲を一緒に確認

- 怪しい投稿・ユーザーを見つけたらすぐ相談するルール

- 緊急時の親の連絡先はわかる位置に掲示

ファクトチェックを習慣化する家庭での対話

子どもたちは、SNSやニュースサイトで流れてくる情報を、無批判に受け入れてしまいがちです。

自分で情報を調べ、根拠と論理に基づいて判断する力は、将来、社会で直面するあらゆる課題解決の基礎となります。

親は「正しい答え」を教えるのではなく、「自分で調べ、考えさせるプロセス」を通じて、子どもを情報社会の能動的な参加者へと変えましょう。

「これが正しい」と断定的に教えるのではなく、「その情報はどこから来たの?」と問い続けることが教育です。

家庭で使える効果的な問いかけは次の通りです。

- 「そのニュース、本当かな?他にはどこか同じことを言っている場所がある?」

- 「この情報が『正しい』と判断した理由は何?」(根拠の探求)

- 「発信した人はどんな人?先生?専門家?友達?」(情報源の確認)

スキル3:心の回復力「自己肯定力」

心の安全基地となる親の「承認」

SNSの世界では、予期せぬ批判や攻撃、あるいは無視されるといった心理的な摩擦がつきものです。

この摩擦から立ち直る力、すなわち「心のレジリエンス(回復力)」を育むことも、デジタルリテラシー教育の重要な柱です。親が担う役割は、傷ついたときに受け止める「安全基地」になることです。

家庭でできる承認の言葉は次の通りです。

- 「SNSで嫌なことがあったんだね。話してくれてありがとう」

- 「それはあなたの価値とは関係ないよ。あなたの良さは○○だよね」

- 「失敗しても大丈夫。次どうするか一緒に考えよう」(責任ある意思決定を促す)

批判は全人格の否定ではないと伝える

教員として、いじめや仲間外れといった問題に直面した子どもたちを見てきましたが、彼らが立ち直る最大の力は、家庭での揺るぎない自己肯定感でした。

批判は誰にでも起こること、そしてその批判は自分の全人格を否定するものではないと、冷静に受け止める力を育むことが大切です。

親子の信頼が「最高の安全対策」である理由

どんなに完璧なルールやリテラシーを教えても、子どもがデジタル世界で迷ったり、傷ついたりすることは避けられません。

その「もしも」の時に、最後に子どもを守るのは、親子の間に築かれた揺るぎない「信頼関係」です。

教員生活で多くの生徒と接する中で、問題が深刻化するケースの多くは、子どもがSOSを出すことを躊躇したときでした。

親子の信頼は、最新のセキュリティソフトよりも強固で、最も費用対効果の高い「安全対策」です。

親の過剰な監視は「信頼のバリア」を築く

親がスマホをチェックしたり、位置情報を過剰に監視したりすることは、子どもの「正直に話す」意欲を奪いかねません。

「親は自分を信じてくれていない」と感じると、子どもはかえって問題を隠蔽したり、親に見つからないよう隠れて利用したりするようになります。

これは、最も危険な状況です。

私自身、最初は心配で娘のSNSに「いいね」やスタンプを送っていましたが、娘から「コメントはやめてほしい」と言われたことがあります。

心の中では「ただ応援してるだけなのに…」と思いましたが、親の善意であっても、子どもにとって友達とのやり取りは「自分だけの世界」であり、親が入ることは境界を越える行為だと知りました。

親の「心配だからチェックしたい」という気持ちは理解できますが、監視の姿勢は、子どもがトラブルを隠す原因になります。

子どもが傷ついた時こそ、SNS上でコメントする代わりに、直接「話を聞くよ」と声をかけるなど、現実世界での行動で寄り添いましょう。

信頼を育む「親子の相互交流」

トラブルの根底にある親子の不全の解消

教員時代、クラスの子の変顔を拡散し、不登校寸前のトラブルを引き起こした児童がいました。

教育相談で話を聞くと、彼は「夜スマホ没収されて、つまらなくて…」と、親にスマホを没収されたことへの不満が隠れていることが分かりました。

彼の行動の根底には、親子のコミュニケーションの不全がありました。SNSトラブルの根本解決は、親子のコミュニケーションの不全を解消することから始まります。

この事例では、「親と学校が同じゴール(子どもの心の安定と自律)を共有する」ことで、解決へと導けました。

トラブルが起こった際、親が「何が起きても味方」と信じ、学校と情報を共有することが、子どもの自己肯定感を守る鍵です。

課金ルールを通じた金銭感覚と倫理観の育成

金銭トラブルの予防も、相互交流の機会です。息子が無料だと思ってワンクリック課金をしかけた際、家族で「この課金は本当に必要か」「一度課金したらどうなるか」を話し合いました。

GoogleやAppleのファミリー共有設定を使い、「親の承認がないと課金できない」仕組みと、「毎月の利用履歴を一緒にチェックする」ルールを徹底することで、金銭感覚と倫理観を同時に育てることができました。

子どもを「安全基地」へ導く親の3つの姿勢

「親は、どんなことがあっても、私を一方的に責めない」という確信こそが、子どもがトラブル時に真っ先に親の元へ駆け込むための心理的な「安全基地」となります。

親が示すべき姿勢は以下の通りです。

- 「失敗」を「学びの機会」として捉える

- 感情的にならず、まずは子どもの話に耳を傾ける

- 秘密の告白に対しては、「話してくれてありがとう」と勇気を承認する

子どもの興味の核心に迫る具体的な質問フレーズ

親が謙虚に子どものデジタル知識に耳を傾けることで、自然な対話が生まれ、信頼の土台が強化されます。

従来の否定的な問いかけ(「また動画?勉強しなさい!」「くだらないものばかり見ないで」「そんなことより宿題は?」)を、以下のように、子どもの興味に寄り添う問いかけに変えることで、対話の質が大きく変わります。

- 「この人の話し方のどんなところが好きなの?」→ 批評的視点を養い、会話を深める

- 「この動画で一番学んだことって何?」→ デジタル利用を学びと捉え、親の肯定的な姿勢を示す

- 「これ、ママも一緒に見ていい?」→ 相互交流の姿勢を示し、信頼を強化

まとめ:賢い発信者を育てるための3つの約束

デジタル時代の子育ては、「親子の絆と教育の問題」です。

賢い発信者を育てるために次の3つを心にとめて子どもと接しましょう。

- デジタルを「社会を生き抜くための教材」と捉えること

- ルールを「規制」ではなく「学びの問いかけ」に変える、対話の習慣を持つこと

- 親子の「信頼」こそが、すべてのトラブルに対応できる最高の安全対策であること

元小学校教員としての経験からいえるのは、子どもたちは私たちが想像する以上に賢く、誠実だということです。

親が不安を手放し、子どもを信じる姿勢を示すことが、最も効果的なデジタルリテラシー教育になるでしょう。

【執筆者:まさこ先生】

元小学校教員。教諭歴40年。教育相談や保護者対応を通して、延べ4,000人以上の児童と関わってきました。家庭で実践できる親子の関わり方を発信しています。

筆者の詳しい紹介・教育理念はこちら

コメント