「最近、子どもが何を考えているのか全くわからない」「話しかけても『うるさい』『別に』としか返ってこない」

忙しい日々の中で、親子間の会話が途絶えていく。本当はゆっくり話を聞きたいのに、イライラしてつい『早くしなさい』と言ってしまう。

特に反抗期を迎えた子どもや、元々口下手な子どもを持つ親御さんにとって、本音に気づけないまま時間だけが過ぎていく不安は大きいのではないでしょうか。

私自身も、子どもとの心の距離を感じたとき、この「交換ノート(日記交換)」を始めました。

紙とペンがあればすぐに始められるシンプルな方法ですが、そのシンプルさの中に、口では言えないお互いの気持ちを静かに知り、確認し合える力がありました。

対面では言いづらい言葉も、手書きの文字になると不思議と素直に綴れる。

それは40年間約8000回、学級日誌でやりとりしてきた経験でも同じことが言えます。

親子の会話が途切れた時、たった一枚の紙で本音を引き出す具体的な方法と、子どもの『感情の言語化力』を育む教育効果を40年の経験と活かしてお伝えします。

筆者プロフィール

40年間、大都市近郊の小学校5校で約4000人の児童と向き合ってきた元小学校教諭。

教育相談担当として5年間、不登校や生活リズムの問題など年間約30件のケースに寄り添い、子どもと保護者の心に深く関わる。

PTA担当の3年間では、多くの保護者の悩みや喜びを共有。

夫も小学校教員という共働き家庭で2児を育てた経験から、「忙しい親だからこそできる子育て」を実践と教育現場の両面から伝える。

【元教師が証言】「うるさい!」「別に」としか言わない反抗期の子の心を開く「交換ノート」

子育ての中で、親子の会話が指示や確認ばかりになってしまうのは、どの家庭でも起こりうることです。

特に小学校高学年から中学生にかけては、感情が複雑に育ち、自立心が高まる時期。

口頭で問い詰められると、反射的に心を閉ざしてしまいがちです。

私自身も、忙しい毎日の中で子どもの話をじっくり聞く時間が減り、すれ違いを感じることがありました。

そんなとき始めたのが、この「交換ノート」です。

交換ノートの最大の利点は、時間差でコミュニケーションをとれることです。

子どもは親のプレッシャーがない場所で自分の気持ちと向き合え、親もまた冷静に受け止め、感情的にならずに愛情を込めた言葉を選んで返せます。

このプロセスが、普段の会話では生じがちな「言葉の壁」を静かに取り払ってくれるのです。

実は、この効果は学校で長年活用されてきた「学級日誌」と共通しています。

児童が書いた内容に教師がコメントを返すことで、対面では言いにくい本音を引き出す。

「書く」という行為そのものが、心理的な安全地帯を作り出すのです。

親子交換ノートにはそれ以上の効果があります。

なぜなら、親子という特別な関係性だからこそ、深い愛情を言葉に乗せられるからです。

教師は多くの生徒を受け持ちますが、親はわが子だけに全力で向き合えます。

評価や指導ではなく、純粋に「理解し合いたい」という願いから始まる対話。

しかも学級日誌と違い、何年でも続けられる継続性があります。

時間差・安全性・継続性、そして親子という絆——これらが文字のコミュニケーションと結びついたとき、交換ノートは最も力を発揮するのです。

元教員まさこ先生が断言:手書きの交換ノートが育む「感情の言語化力」と将来の土台

元教師として多くの小学生を見てきた経験から言えるのは、この年代の子どもたちは、自分の心の中で感じている複雑な感情を、まだうまく言葉にする力が育ちきっていないということです。

日記を書くことは、自分の気持ちを客観的に見つめ、それを適切な言葉に置き換える「感情の言語化トレーニング」になります。

この力は、将来、人間関係で悩んだ時に自分を理解し、立ち直るための土台となります。

【交換ノートの5大メリット】デジタルにはない「手書き」の温かみと教育効果

親子交換ノートには、双方にとって多くの価値があります。

まず、子どもにとっては自分の気持ちと向き合い、それを言葉にして整理することで、自己理解が深まります。

自分の考えを文章で表現することを繰り返すうちに、表現力や思考力も自然と磨かれていきます。

一方、親にとっても貴重な機会となります。忙しい日常では見過ごしがちな子どもの悩みや興味関心、日々の成長を深く理解できるようになるからです。

そして何より、手書きの文字には温かみがあります。

スマホやLINEの文字にはない、書き手の心の交流と愛情が伝わってくるものです。

「大好きだよ」「ありがとう」といった愛情表現は、対面では照れくさくて言いにくいものですが、交換ノートなら親から子へ素直に伝えることができます。

交換ノートのメリット

- 感情整理と自己理解の促進

- 親が子どもの視点を知る

- 表現力・思考力の養成

- 手書きの温かみ

- 照れくさい言葉を伝えやすい

【超入門】交換ノートの「はじめの1ページ」に何を書く?

いざ交換ノートを始めようとしても、「最初に何を書けばいいんだろう」と悩むのではないでしょうか。

でも、実は難しく考える必要はありません。

ノートは100円ショップで売っているシンプルなノートで十分。ただし、ちょっとした工夫を。

お子さんに渡す前に、親御さんが表紙にイラストやデコレーションを施しておくと、お子さんが興味を持って手に取りやすくなります。

最初のページには、「交換ノート始めます!ルールは一つだけ。返事はいつでもOK。お母さんは、〇〇ちゃんのことが大好きな気持ちを伝える場所にするね。最近〇〇ちゃんが笑ってくれたのが嬉しかったよ」といったように、温かく、プレッシャーのない言葉を書くのがおすすめ。

「返事はいつでもOK」という一言がポイントで、これによってお子さんは「すぐに返さなきゃ」というプレッシャーから解放され、自分のペースで向き合えるようになります。

反抗期に入ったお子さんの場合、ノートを自室に持ち込んだまま開いてくれないかもしれません。

そんなときは、ノートの表紙や特定のページに付箋を貼って渡すという方法があります。

ノートを開かなくても「何か書いてある」ことに気づいてもらえるので、お子さんの心に届きやすくなるでしょう。

交換ノートは、完璧な文章を書く場所ではなく、ただ気持ちを伝え合う場所。

最初の一歩は、そのシンプルな思いを込めて書き出してみてください。

中学生でも続く!挫折しない「ゆるい交換ノート」の3つのコツ

交換ノートを始める前は、「飽きて続かないのでは」と心配する親御さんがほとんどです。

親が楽しんで書く姿を見せ、無理のないリズムを作ることが長く続けるための秘訣です。

コツ1:「週2回」など無理のないリズムを決め、親から先に渡す

毎日書こうとすると、義務感が生まれて続かなくなります。

週に1回か2回など、親子で話し合って無理のないペースを決めましょう。

そして大切なのは、必ず親から先に書いて渡すことです。

親が楽しんで書く姿と、愛情を込めたメッセージは、子どもが「書いてみようかな」と思える「心のバトン」になります。

わが家では、週に2回、寝る前に交換するリズムを作りました。

コツ2:完璧な文章を求めず、質問やイラストで「気軽に返す」

子どもが短い文章で返してきても、誤字脱字があっても、決して評価したり指導したりしないで、親は、共感と質問で「気持ちを受け止める」ことに徹します。

「わかったよ」ではなく「〇〇でそう感じたんだね」と、子どもの気持ちを言葉にして返す。

文字だけでなく、簡単なイラストやシールを添えて、親しみやすさを出すのも効果的です。

この「共感の返信」こそが、子どもが安心して本音を書くための土台となります。

コツ3:テーマは「今日あった嬉しかったこと」など、答えやすいものに絞る

「自由に書きなさい」と言われても、何を書けばいいか困るのが子どもです。

最初は、答えやすい簡単なテーマを設定して会話を広げましょう。

わが家では、「今日一番嬉しかったこと」や「ありがとうを伝えたい人」など、子どもが答えやすい話題にすると会話が自然に広がりました。

わが家のテーマ例

- 今日一番の「楽しかったこと」、または「小さな幸せ」

- 「ありがとう」を伝えたい人とその理由

- 今、チャレンジしたいこと(大小問わず)

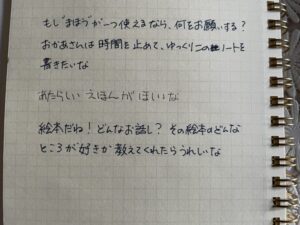

たとえば、こんなやりとりがありました。

筆者と娘の交換ノートのやり取り

このように、ただ返信するのではなく、共感を返すのがポイントです。

日記交換は、親子の「言葉のキャッチボール」。書くことで、相手の気持ちを受け止め、返すことができます。

子どもが書いた日記には、時に驚くような深い言葉が含まれていることもあります。

「友達に言えなかったけど、ちょっと悲しかった」といった一文に、親としてハッとさせられることもありました。

そうした気づきが、親子の関係をより丁寧に育てるきっかけになります。

【劇的変化】半年継続で子どもの心が開いた:元教師が明かす「本音の引き出し方と成長記録」

わが家でも、約半年続けるうちに大きな変化がありました。

ある日、娘は友達関係で悩んでいたことを初めてノートに書いてくれました。

口では「大丈夫」と言っていましたが、一文に綴られた「ちょっと悲しかった」という本音に、親としてハッとさせられました。

友達に言えなかったけど、ちょっと悲しかった。

そう感じたんだね。辛かったね。

すぐに解決策を提示するのではなく、ただ気持ちを受け止めた返信をしました。

すると次の日、娘から「昨日のこと、もうちょっと話してもいい?」と声をかけてくれたのです。

ノートで一度受け止めてもらえたことで安心したのか、対面でも少しずつ心を開いてくれるようになりました。

それ以降、普段の会話も変わっていきました。

私も「どうだった?」と結果を急がず、娘の言葉を待てるようになり、娘も自分のペースで話してくれるように。

ノートでの対話が、日常のコミュニケーションにもゆとりと信頼をもたらしてくれたのです。

文字で自分の気持ちを伝え、相手の思いを受け取る体験は、子どもの自己肯定感を高めます。

私も日記を通じて娘の視点を理解するようになり、感情の起伏や興味の対象が見えてきて、接し方が穏やかに変わっていきました。

娘は自分の心の内を文章で表現するうちに、学校生活の出来事だけでなく将来の夢まで語るようになりました。

絵本作家になりたい!

今度から娘の絵や文章を意識して見るようにしよう…。

普段の会話では聞けなかった大切な気づきでした。

この習慣は、子どもが成長しても続けていけますので、「記録」としても貴重な財産になります。

交換ノートは、単なる記録ではなく、親子の心の交流の「宝物」です。

あとから読み返して、子どもの成長や、親自身の気持ちの変化を懐かしむ日がくるでしょう。

心の交流を深める交換日記:元教師が教える信頼を育む3つの心得

心得1:返信を強制せず『待つ姿勢』で心のバトンを渡す

交換ノートを始めるとき、つい「早く返事がほしい」と期待してしまいがちです。 しかし、最も大切なのは子どもに選択の自由を与えることです。

ノートを渡すときには、こんな一言を添えてみてください。

「返信はいつでもいいよ」 「無理に書かなくていいからね」

この言葉が、子どもの心に安心感を生み出します。

これは「心理的な安全性(アタッチメント・セキュアベース)」を確保するための重要なステップです。

子どもは「受け止めてもらえる」という安心感があるからこそ、本音を書けるようになります。

返信を急かすと「親の期待に応えなければ」というプレッシャーになり、心の扉を閉ざしてしまいます。

親としては、すぐに返事をしたくなる気持ちをぐっとこらえる。 この「待つ度量」が、長期的な信頼関係を築く土台となるのです。

子どもが書きたいと思ったとき、自分のタイミングで書けばいい。 そのゆとりが、親子の絆を深める第一歩です。

心得2:感情の善悪を判断しない「鏡」のような返事を心がける

子どもが「学校で友達とケンカした」「勉強が嫌だ」と書いてきたとき、つい「それはよくない」「頑張りなさい」と返したくなります。

しかし、ここではぐっと我慢して、書かれている感情をそのまま映す言葉で返してみてください。

「そうだったんだね」「嫌だったんだね」

シンプルですが、この共感の言葉が子どもの心を深く癒します。

これは「受容と共感」のコミュニケーション原則に基づいています。

教師が生徒の悩みを聞く際も、まず感情を受け止めることが最も重要です。

子どもは自分の感情を否定されないことで、自己肯定感が育まれ、「この人に話せば安心だ」という安全基地を認識します。

正しさを教えるのは、心が落ち着いてからでも遅くありません。

親が「鏡」のように感情を映し返すことで、子どもは自分の気持ちを客観的に見つめ、自ら次の一歩を考えられるようになるのです。

心得3:日常の小さな発見と「親の失敗談」を交え、親の弱さを見せる

交換ノートには、親自身の日常も率直に書いてみましょう。

仕事でのちょっとした失敗、面白い発見、戸惑ったこと——子どもの日記に直接関係なくても構いません。

「今日、会議で資料を間違えて焦った」「久しぶりに会った友人に元気をもらった」

こうした親の「素顔」を見せることが、実は大きな意味を持ちます。

交換ノートの目的は「子どもを指導すること」ではなく、「親子間の相互理解」です。

親が不完全であることを見せることで、子どもは「パパ/ママも失敗するんだ、自分も失敗しても大丈夫だ」というレジリエンス(精神的回復力)を養います。

親も一人の人間である——この姿勢が親子のフラットな対話を促し、子どもが悩みを打ち明けやすい土壌を作るのです。

まとめ:交換ノートは「親から子への愛情のラブレター」

交換ノートは、準備や特別な道具を必要とせず、誰でも簡単に始められる親子の新しい愛情表現ツールです。

子どもにとっては、自分自身の感情を整理し、言葉として伝える力を養う貴重な時間になります。

そして親にとっては、忙しい日常の中で子どもの変化を感じ取り、照れくさい愛情をストレートに伝えることができる、温かい時間です。

最初は短文でも構いません。気軽に「今日感じたこと」や「嬉しかったこと」を書き始めることで、自然と親子の絆は深まっていきます。

今年のテーマとして、ぜひペンとノートを手に取り、親子で静かな言葉のキャッチボールを楽しんでみてください。

【お子さんとの会話が続かなくてお悩みの方はこちらもおすすめです】👇

指示や注意ばかり…【会話が続かない親へ】元教員が教える子どもの自己肯定感を育む対話術

コメント