この記事は、小学生の子どもを育てる保護者に向けて、元小学校教員として40年間、子どもの成長を見てきた経験から、家庭で実践できるフィールドワークについて解説します。

歴史の自由研究が、ただの「情報収集」で終わってしまう。多くの親御さんが抱えるこの課題は、「現地体験」と「問いの技術」で解決できます。

私自身、息子が発した「このあたりにアイヌの遺跡があるって本当?」という一言がきっかけとなり、長年の指導法を見直すことになりました。

教科書の知識と、五感で感じる現地での学びには、圧倒的な違いがあります。

この記事で紹介する内容は、「家庭での学びと体験」の考え方の一部です。親子の関わり方全体の視点については、こちらの記事で詳しくまとめています。

→子ども主体のおうち夏祭り|自己肯定感につながる家庭イベントの工夫

抽象的思考力を育む現地体験の価値: 「がっかり」から始まる探究のステップ

自宅近くのアイヌ遺跡が発掘された場所を調べ、私たちは「歴史を五感で感じる体験」を目的として出発しました。

教科書や資料集で得られる平面的な知識に対し、土地の歴史を体感することは、子どもにとって貴重な学びのチャンスです。

わかりづらい目的地の探索は、地元の教育委員会に事前に問い合わせることで、よりスムーズな学びの導入となります。

実際に初めて訪れたアイヌのチャシ跡(アイヌの人々が築いた砦や柵囲い、祭祀・見張り場など多目的に利用した場所)は、案内板さえないただの広場でした。

子どもたちも目に見える遺構のなさに拍子抜けした様子で、「ここに砦があったの?本当に?」「今は広場になっちゃってるね」と口にしていました。

がっかり体験も重要な学びのステップです。目に見える遺構が少ないからこそ、子どもは想像力を使って過去を心の中で再構築しようとします。

この「想像力」を働かせるプロセスこそが、抽象的思考力を育むのです。

遺跡が発掘されたあたりは今はただの広場

探究心を引き出す学習エンジン: 論理的思考力を鍛える「なぜ?」の力

目に見える遺構がない場所でも、しばらく立ち止まって周囲を見渡すと、意識の変化が生まれます。

舗装された広場の静寂の中で、見渡す山々や流れる風から、当時の人々にとってこの場所が特別な意味を持っていたことを肌で感じる瞬間が訪れました。

この抽象的な感覚が、子どもの口から最も価値ある「問い」を引き出しました。息子の「なんでここにチャシを作ったんだろう?」という素朴な「なぜ」の問いかけこそが、真の学びの出発点です。

現地での体験は、歴史を「時間の厚み」として体全体で理解する機会となり、「なぜ」という疑問は、この体験を思考へと繋げるエンジンとなります。

学校で指導してきた「調べ学習」が単に「情報を集めてまとめる作業」で終わってしまうのは、子どもが「自分なりの疑問」を持てていないからです。

情報収集(何を、いつ、どこで)は歴史学習の土台ですが、真の学びは「なぜ」(原因・背景・意図)から始まります。

親がまずこの「なぜ」を大切にすることが、論理的な考察への鍵となるのです。

知識を考察レポートに変える指導技術: 親が導入すべき「3つのリサーチクエスチョン」

「なぜ?」という内発的な疑問が生まれたら、次に必要なのは、それを論理的な「考察」へと発展させるためのフレームワーク(枠組み)です。

このプロセスを単なる「調べ学習」で終わらせず、質の高い考察レポートに変えるために、私たちは3つの異なる視点から問いを立てることを核としました。

これらは、親御さんが現地で意識的に導入すべき「リサーチクエスチョン」です。

地形の問い:「なぜ、この場所なのか?」(背景・要因分析)

この問いは、歴史的出来事の背景や要因を地理的・戦略的な視点から分析することを促します。

「なぜ、この場所を選んだのだろう?」と問うことで、子どもは地形を「防衛」や「見張り」といった視点で見始めます。

息子は「遠くまで見渡せたから、防衛や見張りに適していたんじゃない?」と地形の機能を推測しました。

こうした対話を通じて、ただの風景が、当時の人々にとって重要な意味を持つ歴史的な舞台へと変わっていくのです。

チャシ跡付近から望んだ風景

生活の問い:「ここでどんな暮らしをしていたのか?」(人間的な営みの想像)

次は、抽象的な歴史を人間的な営みとして具体的に捉え直す問いです。

チャシ跡の眼下に広がっていたはずの村(コタン)や、近くの川、森といった周辺環境を見ることで、その周辺にあった日々の暮らしを想像する力が養われます。

息子は「あの川で水を汲んでいたのかな」と、娘は「この場所で儀式をしたのかな」と、日々の暮らしを想像することで、歴史に人間の顔を見始めました。

この想像力こそが、歴史を自分事化させる鍵となります。

秋にはサクラマスが遡上する小さな滝

現代とのつながりの問い:「今の私たちとどうつながっているのか?」(歴史的意義の評価)

最も重要で、考察の質を決定づけるのが、この現代との関連性を問う問いです。

この問いは、歴史を「昔にあったこと」から「今を生きる私たちの話」に変え、学習を自分事化させます。

帰り道で息子が言った「今、ぼくたちがここに住めているのは、昔の人たちが大切にしていたものがあったからなのかな」という一言が、まさにこの問いの教育的効果を示しています。

この問いを通じて、子どもたちは歴史が自分たちの足元に繋がっていることを理解し、歴史的意義を評価する力を養うことができました。

問いがあることで、ただ「見て終わり」ではなく、「考え続ける学び」になるのです。

これらの3つのリサーチクエスチョンを導入することで、現地体験は知識のインプットで終わらず、多角的な考察へと確実につながります。

考察を知識として定着させる: 記録と対話の「アウトプット技術」

現地での興奮や発見は、記録しないとすぐに忘れてしまいます。

子どもたちも、古い道や石碑を見つけるたびに「誰が通っていたのかな」「どんな祈りが捧げられていたんだろう」と、自ら疑問を持つようになりました。

地図で調べる、現地で確かめる、写真を撮る――それらの行動を通じて、歴史は「今につながるストーリー」に変わっていったのです。

学んだ体験を自由研究としてまとめるために、ここでは記録と対話の具体的なテクニックを紹介します。

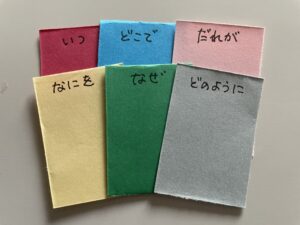

メモの取り方:迷子にならない「質問6レンジャーカード」活用術

息子に渡したのは、5W1Hの6つの視点を戦隊ヒーローの6色に置きかえたわが家のオリジナル「質問6レンジャーカード」です。気になるものを見つけたら、このカードの視点に従ってメモをします。

- 赤(いつ):いつの時代に使われていたのか

- 青(どこで):どの辺りにチャシがあったのか

- ピンク(誰が):誰がここを使っていたのか

- 黄(何を):何が行われていたのか

- 緑(なぜ):なぜここにチャシを作ったのか

- シルバー(どのように):どんな造りだったのか

大切なのは、その場で感じたことを自由に書き留めることです。このメモは、後で自由研究にまとめる際の「宝物」になります。

体験を「知識」として定着させるためには、記録(アウトプット)の習慣が不可欠です。

「質問6レンジャーカード」は、視点の偏りを防ぐための有効なフレームワークと言えるでしょう。

筆者オリジナル質問6レンジャーカード

写真の撮り方:「比較」と「子どもの目線」を意識する

写真は、子ども自身に撮影させるのがポイントです。アドバイスしたのは2つの視点です。

- 「比較の視点」:同じ場所を、引き(全体の雰囲気)と寄り(細部の発見)の両方を撮ること。

- 「自分の目線の写真」:子どもが「面白い」と思った角度で撮影することで、子ども自身の発見を記録します。

息子は、広場に立つ大きな木を見つけ、「この木、昔からここにあったのかな。昔の人も見ていたかもしれない」と、時間のつながりを感じながら何枚も写真を撮っていました。

対話のコツ:「なぜそう思ったの?」と親が正直に「わからない」と言う勇気

記録と同じくらい大切なのが、親子の対話です。親としての歴史散歩では「引き出す」ことを意識しました。

「見晴らしがいいね」という息子の気づきに対し、「なぜそう思ったの?」と聞き返すことで、「敵が来たらすぐわかる」という推論を引き出すことができました。

こうした問いは、子どもの想像力と思考力を引き出します。

また、「おかあさんもわからないから、一緒に調べてみようか」と正直に言うことが、子どもの探究心を育てます。親が「教える人」から「学ぶパートナー」になることが重要です。

他にも次のような問いかけが効果的でした。

- 「もし自分が昔の人だったら、どう感じるかな?」

- 「今と昔で、何が変わったと思う?何が変わってないと思う?」

- 「他に気になることはある?」

帰宅後の整理:「体験→発見→疑問」の3ステップで次に繋げる

家に帰ったら、その日のうちに次の3ステップで短くまとめ、体験を次に繋げます。

- 体験:今日、何を見て、何を感じたか

- 発見:そこから何に気づいたか

- 疑問:もっと知りたいことは何か

この「疑問」が、次の調べ学習のテーマになります。

息子の場合、「アイヌの人たちは、どんな道具を使っていたのか」「チャシは、その後どうなったのか」という疑問が生まれ、それが図書館での調べ学習につながりました。

発見の視点: どんな場所も「学びのフィールド」に変える5つの手がかり

「うちの近くには、遺跡も古戦場跡も城跡もない」と思う方もいるかもしれません。

でも、実はどんな地域にも”歴史の手がかり”はあります。少し視点を変えるだけで、たくさんの発見があります。

たとえば、神社の石碑には建立年が刻まれていることが多く、娘は「昔の人たちはみんなでこの神社を大切にしていたんだね」と地域との繋がりを感じました。

また、今も残る古い用水路を辿ると、昔の村の範囲や水の流れの工夫が見えてきます。

地名にも注目してみてください。息子が「この辺りに『ペッ』って地名があるよ」と発見したように、アイヌ語の地名は、川(ペッ)や沼(トー)など、地理的な特徴に由来するものが多いので、当時の地形を推測する手がかりになります。

そして、散歩の途中で高齢の方に出会ったら、「昔はこの辺りに何がありましたか?」と聞いてみるのもおすすめです。

地域の方の証言を聞いた息子は「歴史って、教科書だけじゃないんだね」と、生きた歴史を感じ取りました。

城跡がなくても、学校の敷地、公園、道路、橋。それらすべてに歴史があります。「今ここにあるものが、昔はどうだったのか」と考える視点を持つだけで、どんな場所も歴史散歩のフィールドになります。

地域に眠る歴史の手がかりは、すべて子どもたちの身近な社会科の教材です。

特に地名や高齢者の方の証言は、地域への愛着(シビック・プライド)と郷土愛を育む、生きた情報源となります。

最高の教育: 「親が学ぶ姿勢」が子どもの探究心を広げる鍵

アイヌのチャシ跡を訪れたあの日から、わが家には確かな変化が生まれました。

息子は地図を見ることが好きになり、娘は神社の前で立ち止まり「ここにいつからあるんだろう」と石碑を覗き込むようになりました。

そして何より、私自身が変わりました。教員として「教える側」にいた私が、子どもたちと一緒に「学ぶ側」に。

「知らない」と正直に言え、「一緒に調べてみよう」と言えるようになったこと。その姿勢こそが、子どもたちの探究心を最も育てたのだと思います。

夏休みの一日、親子で少し外に出て、歴史の残る場所を歩いてみる。それだけで家族の時間が豊かになります。

今年の夏は、ぜひ親子で”時間を歩く旅”に出かけて、”わからない”を楽しみましょう。

【執筆者:まさこ先生】

元小学校教員。教諭歴40年。教育相談や保護者対応を通して、延べ4,000人以上の児童と関わってきました。家庭で実践できる親子の関わり方を発信しています。

→筆者の詳しい紹介・教育理念はこちら

コメント